Algoritmos desregulados (o cómo la ultraderecha se comió internet)

Música para acompañar la lectura. Cordillera de los Andes por Simón Campusano & Yaima Cat

Quedarse pegado viendo reels parece ser la nueva forma de consumo cultural predominante. En ese contexto, ¿cómo se forma opinión pública hoy? Esa es una de las grandes preguntas que emergen con el advenimiento de las redes sociales como espacio hegemónico de comunicación, donde una gran parte de la ciudadanía manifiesta sus emociones, se informa y entretiene. Todo mezclado. Porque en esta nueva ágora; un baile en TikTok, una noticia sobre Gaza o un cryptobro, todos compiten por la atención.

Dentro de la historia de internet podemos establecer varios momentos germinales que definen esta nueva era digital. Entre 2010-2014 se produjo una transición de feeds cronológicos a algoritmos basados en engagement en Facebook, Twitter y YouTube. Luego, el período 2015-2020 marcó el ascenso de la personalización algorítmica impulsada por IA y la aparición de TikTok con algoritmos de recomendación avanzados.

Así, desde el año 2020 quedó marcada la dominancia de las Big Tech con una concentración de poder sin precedentes y el establecimiento de los algoritmos de recomendación como la forma hegemónica de relacionarse con internet.

Ya lo decía Nick Srnicek en su libro “Capitalismo de Plataformas” (2018, Caja Negra): cómo empresas nacidas en Silicon Valley fueron estableciendo internet como un espacio en el cual capitalizar los datos, ya sea en Uber, Facebook o Tinder. Es así como las plataformas se fueron convirtiendo en "un aparato extractivo de datos" que transforma cada interacción social en material procesable para algoritmos de recomendación.

El filósofo francés Eric Sadin ha denominado este fenómeno como la "silicolonización del mundo", donde ese pequeño valle en el norte de California representa "un territorio que es, antes que nada, un espíritu en vías de colonizar el mundo". Esto ha subordinado la deliberación democrática, pilar fundamental de las democracias liberales occidentales, a algoritmos de funcionamiento opaco que moldean y dirigen la opinión pública sin supervisión.

Existen diversos estudios en el marketing y la neurociencia que establecen que el contenido emocional, y en particular los posts negativos, reciben mayor engagement. Algo sucede en nuestras mentes que provoca, tal como el perro de Pavlov, un salivar cibernético de likes, compartidos o “me enoja”. Y las grandes compañías lo saben, porque responde a una arquitectura que fragmenta nuestra atención y privilegia sistemáticamente el contenido más altisonante y polarizante.

Aunque, como establece el mismo Sadin, este momento confrontacional que se percibe en la esfera pública no es responsabilidad total de los algoritmos -o de sus dueños-, sino de un momento de desafección política en el que están atrapadas las democracias liberales, frente a la incapacidad de sus élites políticas de resolver los problemas de la ciudadanía por vías institucionales. En este contexto de desafección, estos algoritmos han provocado la amplificación de narrativas antidemocráticas, con el terreno fértil precisamente de esta crisis de legitimidad.

Eric Sadin, en uno de los artículos antologados en “Anatomía del Espectro Digital” (Saposcast, 2024), plantea cómo uno de los problemas centrales de nuestro tiempo es "el desplazamiento de la evaluación humana hacia una marginalidad considerada imprecisa frente a los sistemas algorítmicos”. Este cambio configura un nuevo régimen de lo público, construido por privados, y, como se ha visto desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, un horizonte político. Esta nueva "vida algorítmica" opera mediante lo que el francés denomina cuatro axiomas cardinales: recolección informacional, análisis en tiempo real, detección de correlaciones significativas e interpretación automatizada de fenómenos.

Estos axiomas configuran lo que el filósofo denomina “hiper personalización algorítmica”, una falsa individualización que paradójicamente homogeniza al someter a los sujetos a una “puesta en relación perpetuamente comparativa”. Así, la industria evolucionó “de servicios de individualización a objetos hiper personalizados, recolectando datos distribuidos a las industrias y apuntando al beneficio”, destruyendo la diferencia y los intercambios sensibles entre individuos.

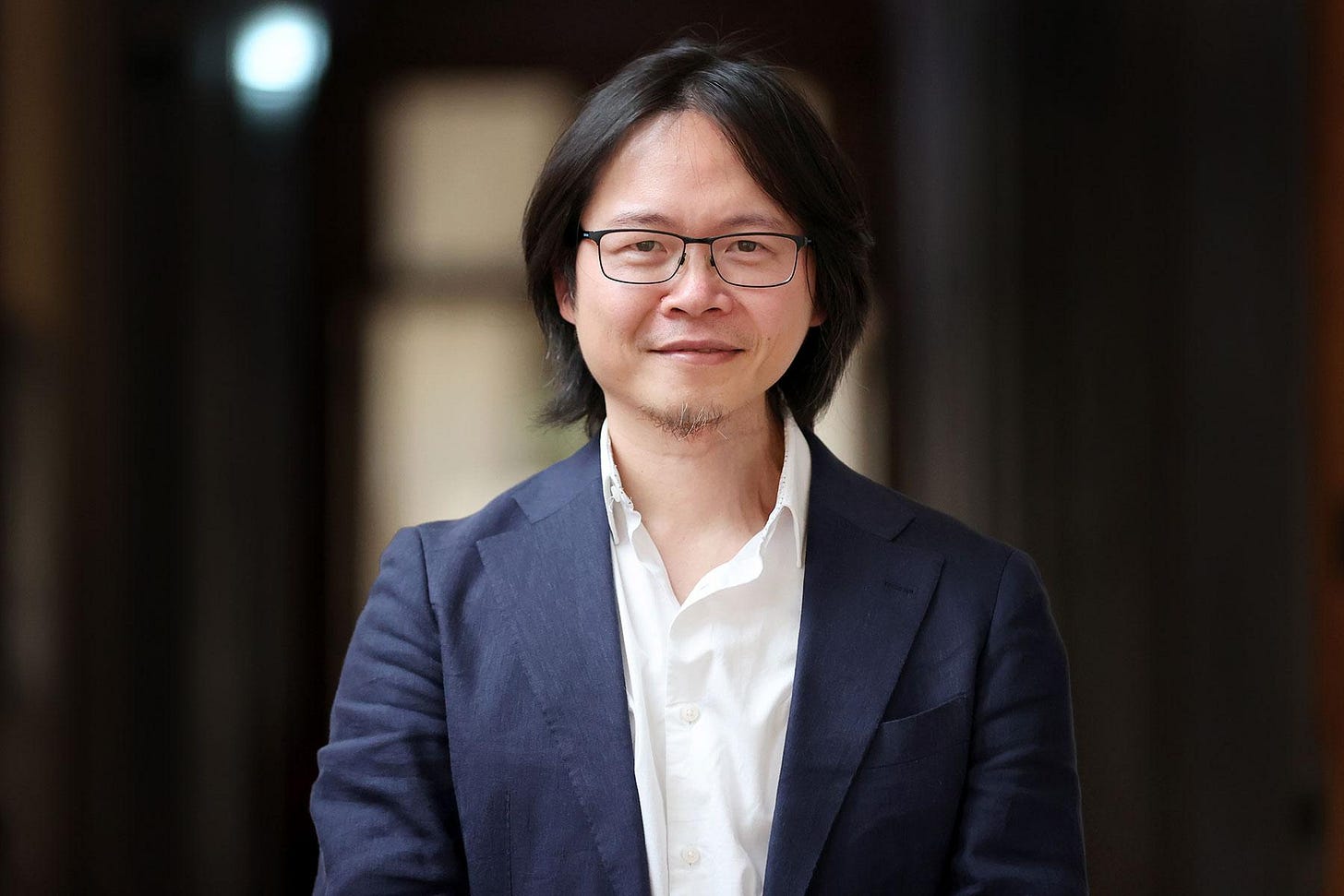

Por su parte, el filósofo de Hong Kong Yuk Hui, desde su concepto de "cosmotécnica" -la forma en que una cultura integra la tecnología con su visión del mundo- y cuestionamiento de la homogeneidad tecnológica, plantea que "el internet como esfera pública que la clase ingenieril da por sentada ha desaparecido prácticamente, sin dejar espacio para implementar experimentación en el nivel fundamental". Es así como vivimos en una "sociedad de caja negra" donde los "algoritmos secretos no pueden ser leídos, mucho menos cambiados".

En ese sentido, la universalización tecnológica occidental ha impuesto una única forma de relacionarse con la técnica, eliminando la diversidad cosmotécnica que diferentes culturas podrían aportar. Mientras, desde el sur global, nos hemos sometido a esa forma específica de entender la relación entre técnica, naturaleza y sociedad que se presenta como la única posible. Los intentos de particularización cultural desde la institucionalidad, como LatamGPT, no cuestionan la lógica algorítmica de fondo, sino que apenas adaptan contenidos superficiales, manteniendo intacta la cosmotécnica extractiva y de control que caracteriza a estas plataformas.

Es así como esa lógica emprendedora de Silicon Valley ha permeado al mundo, logrando emerger un tecno liberalismo global que cuenta con una nueva arquitectura algorítmica como una de sus principales armas.

Uno de los ejemplos paradigmáticos de esta nueva clase dirigente global es Elon Musk, quien ha hecho de la manipulación algorítmica de su plataforma X una herramienta para ejercer poder.

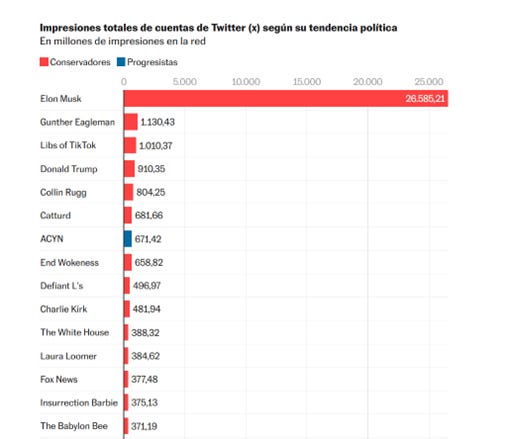

Los datos de impresiones totales en X muestran el dominio del contenido conservador y de ultraderecha. El mismo Musk encabeza con 26.585.21 millones de impresiones, una cifra que supera por más de 23 veces a cualquier otra cuenta en el ranking.

Pero esta amplificación desproporcionada no es un caso aislado.

De las 15 cuentas más amplificadas, solo una es progresista (ACYN con 671.42 millones), mientras que 14 son conservadoras o de ultraderecha. Entre las cuentas con mayor alcance figuran influencers de extrema derecha como Gunther Eagleman (1,130.43 millones), "Libs of TikTok" (1,010.37 millones) —conocida por sus campañas transfóbicas—, y Donald Trump (910.35 millones).

Esto no es accidental. Estos algoritmos que han sido configurados para privilegiar justamente a los conservadores, transformando X en una máquina de amplificación que facilita la radicalización hacia contenido extremo.

En este contexto de opacidad es que los discursos de ultraderecha han avanzado en las sociedades occidentales, particularmente entre los más jóvenes, cuyo espacio de socialización principal son las redes sociales e internet. No es raro para estos grupos etarios llegar a rabbit holes -túneles algorítmicos que conducen hacia contenido cada vez más extremo-, ya sea en YouTube, Tiktok o X, con videos de autolesiones, ideología libertaria o sexista.

Aunque, frente a esa concentración de poder, las respuestas regulatorias han sido más bien dispares y revelan diferentes concepciones sobre el rol de lo público frente a las plataformas digitales. La Unión Europea implementó el Digital Services Act y Digital Markets Act con regulación integral basada en riesgo, buscando responsabilizar a las plataformas por el contenido que amplifican. En cambio, Estados Unidos mantiene un enfoque fragmentado con más de 50 propuestas fallidas desde 2020. Mientras, China desarrolló regulaciones específicas por aplicación con registro obligatorio de algoritmos, priorizando el control estatal sobre la transparencia. Y con una Latinoamérica desarticulada, estas diferencias han creado una suerte de "salvaje oeste" algorítmico donde las plataformas optimizan sus sistemas según la jurisdicción más permisiva.

En este contexto de fragmentación regulatoria, Hui plantea la necesidad de reconocer la diversidad de formas de pensar y entender lo que es la tecnología, y desarrollarlas de forma situada.

Su pregunta central -"¿cómo vamos a imaginar el desarrollo de tecnologías y teorías en el Antropoceno?"- encuentra respuesta en una "tecno diversidad" que reconozca diferentes cosmologías frente a la universalización tecnológica occidental.

Pero ¿cómo nos pensamos desde Latinoamérica? En esa búsqueda de alternativas epistemológicas emerge la voz de la académica mexicana Paola Ricaurte, quien desde el sur global ha desarrollado el concepto de la "colonialidad de los datos".

En su artículo "Data Epistemologies, The Coloniality of Power, and Resistance" (2019), Ricaurte establece que "los ensamblajes de datos amplifican formas históricas de colonización a través de un arreglo complejo de prácticas, materialidades, territorios, cuerpos y subjetividades". De esta forma, para la investigadora, las epistemologías centradas en datos constituyen "una expresión de la colonialidad del poder manifestada como la imposición violenta de formas de ser, pensar y sentir que lleva a la expulsión de seres humanos del orden social, niega la existencia de mundos alternativos y epistemologías, y amenaza la vida en la Tierra".

Así, su crítica al extractivismo de datos busca conectar el territorio físico con la explotación digital. En "Descolonizar y despatriarcalizar las tecnologías" (2023), explica que el extractivismo "significa sacar de su lugar, descolocar, privar a las comunidades de las formas de sostenimiento de la vida: organización comunitaria, saberes ancestrales, tecnologías, cosmovisiones, espiritualidades, semillas originarias, prácticas para afianzar el tejido social, formas de construir el sentido de lo común e imaginarios de futuro".

De esta forma, cuando algoritmos entrenados con datos del norte global determinan qué voces se escuchan en todo el mundo, operan como dispositivos de colonialidad.

Es así como establece su concepto de "tecno resistencias" para conectar la defensa territorial con la disputa por infraestructuras tecnológicas: "Entre los repertorios de lucha, el principal desafío es abrazar la insociabilidad de la defensa de los cuerpos-territorios y la disputa por las infraestructuras tecnológicas y de producción de conocimiento”.

Como vemos, los algoritmos no son neutros: están diseñados para amplificar discursos políticos, contenido emocional y divisivo. La pregunta ya no es si los algoritmos configuran la opinión pública, sino si se permitirá que continúen haciéndolo sin una gobernanza democrática.

Una salida posible requiere recuperar elementos de esa arquitectura descentralizada del internet temprano de los 90 y principios de los 2000, donde la lógica P2P o Torrent permitía distintos nodos repartidos por el mundo tras una lógica común. No como nostalgia romántica, sino como modelo epistemológico alternativo. Volver a ese sueño pasado para imaginar qué nuevo futuro puede emerger desde ahí.

Sin embargo, lo más probable es que la aceleración y fragmentación continúen, y esos viejos días donde todo era nuevo e inexplorado, ajeno a la extracción del capital, no vuelvan. Esa idea de internet está enterrada y vive solo en la nostalgia.

Es por esto por lo que la alternativa viable es la regulación pública de esos algoritmos que dan forma al nuevo espacio público, sumado a un rol más activo del sur global en el desarrollo de estas tecnologías, sus alternativas o gobernanzas, más allá de la extracción de agua o litio para alimentar estas nuevas tecnologías.

Ahí está la esperanza, aunque basta entrar en X para darse cuenta de cómo ante cualquier noticia, imagen o video publicado ahí, muchos usuarios preguntan: "¿Grok —nombre de la IA de la red social de Musk— esto es real?" para pensar que el cambio va en otra dirección. En esta nueva realidad, la búsqueda de la verdad ha sido tercerizada a los mismos algoritmos que han contribuido a fragmentar el consenso sobre qué constituye la realidad misma.

¡Qué maravilla de post y qué preguntas tan necesarias plantea! En el internet anglo está resurgiendo un anhelo por volver a la web independiente, donde cada vez más personas crean sitios que evocan las páginas personales de los 90 y principios de los 2000, en plataformas como Neocities, por ejemplo. ¿Sería este retorno a las webs personales una forma viable de ofrecer resistencia al extractivismo de datos aplicable en el Sur global?

De ser así, creo que también sería necesario abordar desafíos como la brecha digital, la infraestructura de acceso y la alfabetización digital.